住宅ローン減税とリフォーム減税を徹底解説!あなたに合うのはどっち?

マイホームの購入やリフォームを考えている方にとって、税金の優遇措置は大きなメリットですよね。その中でも代表的なのが「住宅ローン減税」と「リフォーム減税」です。しかし、それぞれの制度には適用条件や向いている人が異なります。

今回は、1. それぞれに向いている人、2. 利用できる条件、3. 手続きの方法、4. 減税の効果 の4つのポイントに分けて、わかりやすく解説します!

1. 住宅ローン減税とリフォーム減税、どんな人に向いている?

住宅ローン減税が向いている人

- これから新築・中古住宅を購入する予定の人

- 住宅ローンを利用する予定の人

- 一定の年収要件を満たしている人(目安として年収2,000万円以下)

- 長期間にわたって税金の控除を受けたい人

リフォーム減税が向いている人

- 現在の住まいをリフォーム・増改築したい人

- 住宅ローンを組まずに自己資金でリフォームをする人も対象になる制度がある

- 省エネやバリアフリー、耐震改修など特定のリフォームを考えている人

- 住宅ローン減税を利用できないけれど、リフォームの税制優遇を受けたい人

2. それぞれの制度の利用条件

住宅ローン減税の利用条件

- 対象の住宅:新築または中古住宅(一定の耐震基準を満たす必要あり)

- ローンの条件:返済期間が10年以上の住宅ローンを利用すること

- 居住要件:取得後6か月以内に住み始め、引き続き居住すること

- 所得制限:合計所得金額が2,000万円以下(適用期間や物件により変動あり)

リフォーム減税の利用条件

リフォーム減税には複数の制度がありますが、代表的なものを紹介します。

① 住宅ローンを利用する場合(住宅ローン型減税)

- 返済期間5年以上のリフォームローンを利用すること

- 工事費用が50万円以上であること

- 耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修など特定のリフォームを行うこと

② 自己資金でリフォームする場合(投資型減税)

- 工事費用50万円以上(省エネ改修は60万円以上)

- 一定の基準を満たすリフォームであること(例:断熱性能の向上、耐震補強など)

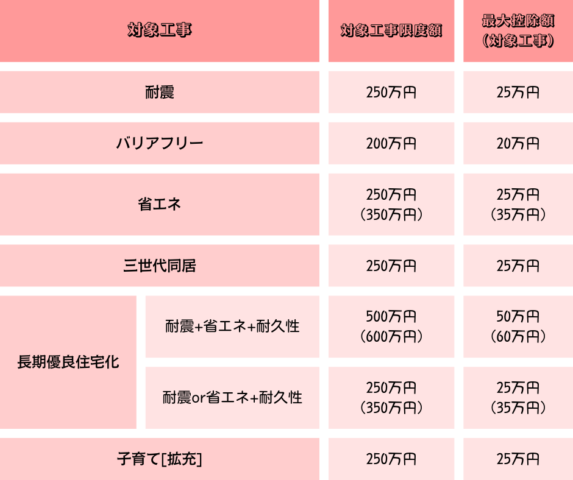

リフォーム減税の対象工事と限度額・控除額

リフォーム減税では、特定の工事が対象となり、それぞれの工事に限度額と控除額が設定されています。

※カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合

特定の工事をおこなうと、工事費用相当額の10%が、翌年の所得税から控除されます。

また必須工事の限度額を超える部分や、対象工事と同時に行うその他のリフォーム工事についても、工事費用相当額の5%が控除されます。

「工事費用相当額」とは、その工事にかかる標準的な費用のことです。つまり実際にかかった工事費用ではなく、予め定められた標準的な費用から控除額が計算されるので、この点注意が必要です。

耐震リフォーム減税(所得税)

耐震リフォーム減税は、下記の要件を満たしている場合に受けられます。

- 耐震リフォームを行う家屋に住んでいる

- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋をリフォームする

- 改修前の家屋が旧耐震基準で建てられている

- リフォーム後の耐震基準は、現行の基準を満たしている

バリアフリーリフォーム減税(所得税)

バリアフリーリフォーム減税を受けられる人は、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 50歳以上である

- 障がいを持っている

- 要介護認定を受けているまたは要支援認定を受けている

- 親族(2、3又は65歳以上のいずれかに該当する方)と同居している※

※1 4の判定は、入居年の12月31日時点

また減税の対象となるリフォーム工事は下記のいずれかです。

●通路の拡張

●階段の勾配の緩和

●浴室の改良

●便所の改良

●手すりの取り付け

●段差の解消

●出入口の戸の改良

●床材料の取り替え

ほかにも年間の合計所得が2,000万円以下であること、バリアフリー改修後6か月以内に居住開始することも減税の要件です。

省エネリフォーム減税(所得税)

省エネリフォーム減税の対象となる工事は下記の通りです。

●窓の断熱改修(必須)

●天井、壁、床の断熱改修

●太陽熱利用冷温熱装置の設置

●高効率給湯機の設置

●高効率エアコンの設置

●太陽光発電設備の設置

太陽光発電設備を設置した場合は、限度額が大きくなるため、控除金額も大きくなります。

同居対応リフォーム減税(所得税)

同居対応リフォーム減税の対象工事は下記のいずれかです。

●調理室の増設

●浴室の増設

●便所の増設

●玄関の増設

また改修後は調理室、浴室、便所、玄関のうち、いずれか2つ以上の部屋スペースがそれぞれ複数ある必要があります。

長期優良住宅化リフォーム減税(所得税)

長期優良住宅化リフォーム減税を受ける条件は下記の通りです。

- 増改築による長期優良住宅認定を受けている

- 耐久性向上に加えて現行の耐震基準に適合する耐震改修または省エネ改修を行っている

対象工事の選択肢は非常に多く、下記の通りとなります。

●小屋裏の換気性の向上(木造・鉄骨)

●点検口の取り付け(木造・鉄骨)

●外壁を通気構造等とするもの(木造)

●浴室又は脱衣室の防水性向上(木造)

●土台の防腐または防蟻処理(木造)

●外壁軸組への防腐または防蟻処理(木造)

●床下の防湿性の向上(木造・鉄骨)

●点検口の取り付け(木造・鉄骨)

●雨どいの軒または外壁への取り付け(木造)

●地盤の防蟻処理(木造)

●給水管・給湯管・排水管の維持管理または更新の容易性(木造・鉄骨・RC)

子育て対応リフォーム減税(所得税)

子育て対応リフォーム減税を受ける場合は、19歳未満の扶養親族がいる、もしくはご自身か配偶者が40歳未満であることが条件となります。

また減税の対象となる工事は下記の通りです。

●家屋内における子どもの事故を防止するための工事

●対面式キッチンへの交換

●開口部の防犯性を高める工事

●収納設備を増設する工事

●防音性を高める工事

●子ども部屋の増設

●水まわりの近接

●子どもを見守りやすい間取りへの変更

3. 申請・手続きの方法

住宅ローン減税の手続き

- 確定申告(初年度のみ)

- 必要書類(住宅借入金等特別控除申告書、登記簿謄本、住民票、借入金の年末残高証明書 など)を用意

- 確定申告書を作成し、税務署へ提出

- 2年目以降

- 年末調整で適用(会社員の場合)

リフォーム減税の手続き

住宅ローン型減税の場合

- 住宅ローン減税と同じく、初年度は確定申告が必要

投資型減税(自己資金の場合)

- 確定申告時に工事証明書などを添付して申請

今年度の確定申告受付は令和7年3月17日(月)までです。

4. 減税の効果(年収600万円のケース)

年収600万円の場合、所得税はおよそ20万円、住民税は30万円ほどと推定されます。

控除額がどんなに大きくなっても支払った分以上は控除されませんのでご注意ください。

住宅ローン減税の効果(中古住宅購入+リフォーム)

条件例:

- 物件価格:2,000万円(中古住宅)

- リフォーム費用:1,000万円

- 住宅ローン借入額:3,000万円

- 金利:1.0%

- 返済期間:35年

- 年末のローン残高:2,800万円

- 控除率:0.7%

控除額の計算 2,000万円 × 0.7% = 年間控除額14万円(最大10年間適用で最大140万円控除)

注意点

- 控除額は支払った所得税・住民税の範囲内で適用されるため、夫の所得税・住民税の合計額(およそ20万円前後)と比較して控除可能額が決まる。

- 住宅ローン減税の適用には、リフォーム後の住宅が一定の耐震基準を満たしていることが必要。

- 夫の税負担が少ない場合、満額控除できない可能性あり。

リフォーム減税の効果

条件例:

- 工事費用:200万円(省エネ改修)

- 控除率:10%(投資型減税の場合)

控除額の計算 200万円 × 10% = 20万円の税額控除(1年限り)

注意点

- 住宅ローン型減税を選択した場合、最大10年間の控除となるが、工事費用により控除額が変動。

- 夫の所得税・住民税の合計額を超える控除は適用されない。

まとめ

「住宅ローン減税」は、住宅ローンを組んで新築・中古住宅を購入する方向け、「リフォーム減税」は、リフォームを検討している方向けの税制優遇です。特に、省エネやバリアフリー、耐震改修などのリフォームを考えている方は、リフォーム減税の対象になる可能性があります。

どちらの制度も、適用条件をしっかり確認し、忘れずに手続きを行うことが重要です。ぜひ活用して、住まいの購入やリフォームをお得に進めてくださいね!

⇩補助金もチェック

家づくりを考えている、話を聞きたいなど、お気軽にお問い合わせください。

https://toyokikousha.jp/ TEL:026-225-9906

【LINEでお問い合わせ】

LINEからのお問い合わせも承っております。 1対1のトークなので、ご安心してお問い合わせくださいね。 https://line.me/R/ti/p/%40268zpcgl

【インスタグラム】